シーズ紹介

蛍光イメージングプローブの開発

簡便・廉価・迅速なアルツハイマー病(AD)診断法を提供する。2010年以降、AD特有の臨床症状が見られなくとも病理像が検出されたら、Preclinical ADとして病気に組み入れるという概念が起こってきたが、現在ではこのステージから予防的介入を開始しないとADに陥ることを防止できないと考えられている。

提案するテーマは膨大な検診者数となるであろうPreclinical AD患者の検出に最も適した診断法と考えている。

開発責任者

東北大学加齢医学研究所

工藤 幸司 教授

【研究概要】

対象:アルツハイマー病の診断

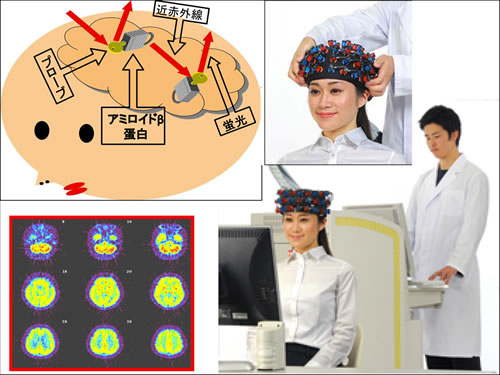

アルツハイマー病(AD)における主たる脳内病理像の1つであるアミロイドβ蛋白に特異的・選択的に結合するとともに、生体を透過する領域の光(近赤外線)を照射することによって蛍光を発するプローブ(低分子有機化合物)を開発し、同プローブと蛍光イメージング装置を用いて同病を診断することを目的とする。日本において600万〜1,500万人、先進国では6,000万〜1億人と見積もられているPreclinical AD患者の簡便・廉価・迅速な検出に最も適しているのは本診断法であると研究者らは考えている。

図1:研究テーマの概念、原理および実際の診断の想像図

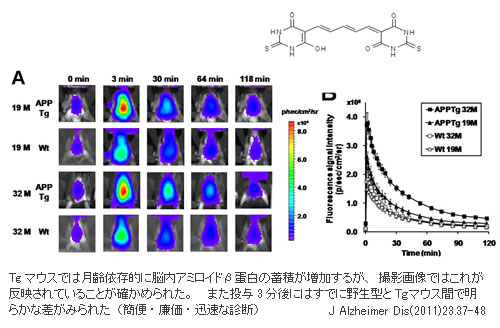

図2にアミロイドβ蛋白が脳内に蓄積するTgマウスに、研究者らが開発したTHK-265を静脈内投与し、小動物用蛍光イメージング装置で撮影した画像を示した。同Tgマウスでは月齢依存的に脳内アミロイドβ蛋白の蓄積が増加するが、撮影画像ではこれが反映されていることが確かめられた。 また投与3分後にはすでに野生型とTgマウス間で明らかな差がみられた(簡便・廉価・迅速な診断)。

我々のTHK-265のこれらの結果は J Alzheimer Dis(2011)23.37-48に投稿・掲載され、またドイツのグループによって追試され(J Alzheimer Dis(2012)30.651-664)たが、彼らはConclusionsにおいて以下のように述べている。

Specifically, our approach indicates that the NIRF (Near infra-red fluorescence) dye THK-265 is an excellent starting point for developing this approach for use in human diagnostics. Furthermore, THK-265 or similar NIRF probes may facilitate the evaluation of new therapeutic strategies for AD.

図2:19および32ヶ月齢APP Tg2576マウスおよび同月齢Wt(野生型)マウスにおけるTHK-265 静脈内投与後のin vivo アミロイドAβ蛋白イメージング画像

図3に示したように脾臓にアミロイドが蓄積する末梢性アミロイドーシスモデルマウスに研究者らが開発したTHK-5XY(アミロイドに親和性を有する近赤外線蛍光化合物)を静脈内投与し、小動物用蛍光イメージング装置で撮影した結果、脾臓にTHK-5XYの高集積像が観察された。 一方、アミロイドに親和性を有しない長波長蛍光化合物であるインドシアニングリーンではTHK-5XY様の画像は得られなかった。

以上より、提案するストラテジイは末梢にアミロイド蛋白が蓄積する疾患の診断にも応用できる可能性が高いことが示唆された。

図3:アミロイドーシス モデルマウス(アミロイド蓄積部位: 脾臓)

【用語説明】

- Preclinical AD:

- 2010年、アメリカのNIA(National Institute on Aging)とAA(Alzheimer’s Association)によって提案されたアルツハイマー病診断基準に組み込まれた新しい概念。アルツハイマー病発症を遡る10〜25年前からPreclinical ADがスタートすると考えられている。前述したように、このステージから予防的介入を開始することがアルツハイマー病発症を防止できる唯一の方法・手段と考えられており、アメリカでは大々的な治験が既に開始されている。Preclinical AD患者数は65歳以上の人口の20-50%と考えられている(当然、これらの患者らには認知症状は全く認められない)。

- 生体における光の透過性:

- 光は600-1,200nmの領域(近赤外線領域)では生体を透過しやすく、同領域は「生体における分光学的窓」と呼ばれている(極めて強い光では最大10cm生体を透過する)。

【企業連携の状況・希望する企業連携の内容】

国内大手企業との話し合いは持たれているが、共同研究までは至っていない。

【共同研究者】

岡村 信行 准教授(東北大学大学院 医学系研究科・医学部 機能薬理学)

古本 祥三 准教授(東北大学大学院 医学系研究科・医学部 機能薬理学)

【お問い合わせ】

お問い合わせは「開発推進部門」までお願いいたします。

開発推進部門 : 【E-mail】 review*crieto.hosp.tohoku.ac.jp (*を@に変更してください)