シーズ紹介

バイオ人工膵島用埋め込み型細胞デバイスの開発

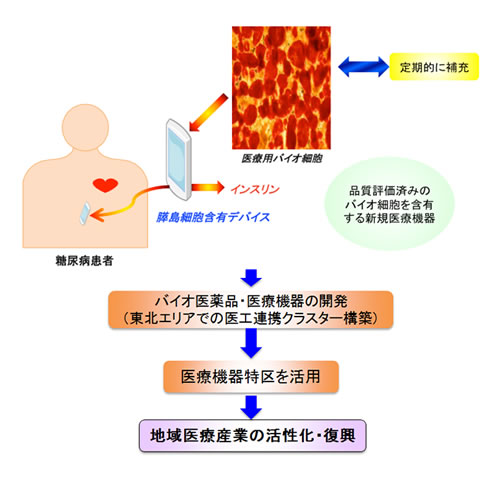

本研究開発においては、高分子化合物の新規加工技術を駆使する事によりマクロカプセル化バイオ人工膵島デバイスを構築し、免疫抑制剤の非使用下での細胞移植という究極の糖尿病治療実現を目指す。

開発責任者

東北大学

未来科学技術共同研究センター

後藤 昌史 教授

【研究概要】

対象:糖尿病

本プロジェクトにおいては、小動物に比べ被膜構造が脆弱であるヒトなどの大動物膵島の構造や機能を維持できる様な高分子化合物細胞デバイスの構築を試み、その有用性・安全性を検証した後、ヒトにおける医師主導治験の開始を目指す。

図1:プロジェクト概要

【用語説明】

- 1型糖尿病患者:

- 膵島にあるインスリン分泌細胞が異常な自己免疫反応により次々に破壊され、インスリンが産生できなくなり発症する糖尿病であり、基本的にインスリンを投与しなければ生きていくことの出来ない患者である。主に15歳未満の若年者がかかる糖尿病であるが、近年は高齢者にも増えつつある。

- 膵島移植:

- 膵臓は外分泌組織と内分泌組織である膵島より構成されているが、特殊な酵素を使用し膵臓より膵島のみを分離し移植する方法が膵島移植である。全身麻酔や開腹手術を必要としないため膵臓移植に比べ低侵襲であり、患者にやさしい医療と言える。

- インスリン:

- 血液中のブドウ糖(血糖)を細胞内にエネルギーとして取り込むためのホルモン。すい臓のランゲルハンス島にあるベータ細胞から分泌され、血糖値を上昇し過ぎないよう調節する役割を持つ。

- β細胞:

- 膵島を構成する4種類の細胞の一種であり、インスリンの産生を行う。通常膵島細胞全体の約60-80%を占めると言われている。

- ランゲルハンス島:

- 膵島とも呼ばれており、膵臓の中に島上に散在している内分泌組織のことである。膵臓には消化液である膵液を産生する外分泌と呼ばれる組織も存在する。膵島は膵臓全体の約1%を占めるに過ぎないが、人体の中で唯一血糖値を下げるホルモンであるインスリンを産生する、という大事な働きを担っているため、膵島が機能しなくなると致命的な状態を引き起こしてしまうわけである。

- バイオ人工膵島:

- 一般に、生きた細胞と人工物を組み合わせて臓器の機能を置換する装置をバイオ人工臓器と呼ぶ。バイオ人工膵島の基本構造は、インスリンを産生し、周囲のブドウ糖濃度に応じてインスリン分泌を調節する機能を有するβ細胞あるいはこれと同等の細胞を、免疫隔離機能を有する半透膜やゲルなどで被覆したものである。

【研究の実施計画】

【企業連携の状況・希望する企業連携の内容】

血管新生に強みを有する研究型企業との連携を希望

【お問い合わせ】

お問い合わせは「開発推進部門」までお願いいたします。

開発推進部門 : 【E-mail】 review*crieto.hosp.tohoku.ac.jp (*を@に変更してください)